조선시대 사람들은 지금처럼 매일 샤워하거나 세면대를 사용하는 문화는 없었지만,

당시의 생활환경과 위생관념에 맞는 세정 습관과 목욕 문화를 가지고 있었습니다.

아주 현실적이고도 자연친화적인 방식으로 몸을 씻고 정결을 유지했죠.

✅ 조선시대 사람들은 이렇게 씻었어요

1️⃣ 세수(洗手, 얼굴과 손 씻기) – 매일 아침의 일과

- 아침 세수는 일상 중 기본적인 예절이자 유교적 청결함의 표현

- 양반가에서는 물을 데운 후 세수용 대야에 붓고 씻었고, 하인이나 가족이 물수건을 함께 제공

- 손 씻기는 하루에도 여러 번: 외출 전후, 밥 먹기 전후

📜 [예학서(禮學書)]에서는 "하루에 두세 번 손을 씻고, 아침마다 세수하는 것이 군자의 도리"라 하기도 했어요.

2️⃣ 목욕(沐浴) – 특별한 날의 정결 의식

- 지금처럼 매일 씻지 않았고, 주로 ‘제사 전날’, 명절, 하계기(더운 여름철), 병이나 부정함을 씻는 날’에 했습니다.

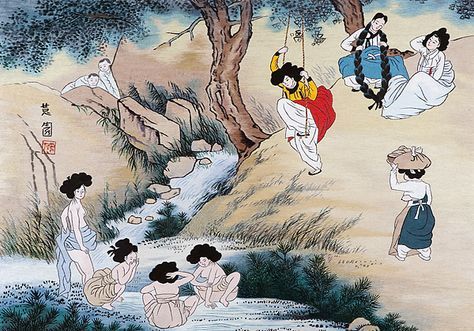

- 주로 집 뒤의 샘물, 마을 개울, 우물, 혹은 찜통에 물 데워 대야에 부어가며 씻음

- 도시에서는 공중목욕탕처럼 관아나 절에서 운영한 공동 욕실도 있었음

💡 특히 온천 지역(예: 수안, 온양 등)은 양반들이 치유와 정결을 위한 목욕 여행을 떠나는 명소였어요.

3️⃣ 향기나는 물·천연 세정제 사용

- 비누 대신 잿물(잿물 = 나무 재를 물에 우린 알칼리성 물), 쌀뜨물, 콩물, 된장물, 쑥물 사용

- 머리 감을 때는 삶은 녹두가루 또는 솔잎+쌀겨물

- 몸에 좋은 향기를 내기 위해 감잎, 쑥, 유자껍질, 모과 등을 물에 넣어 사용하기도 함

📜 허준의 『동의보감』에도 피부 질환에 좋은 약용 세정법이 기록돼 있어요.

4️⃣ 계절 따라 씻는 법도 달랐음

계절 세정 방식

| 여름 | 시원한 계곡물, 샘물에서 목욕 (개울가에 가족 단위로 모여 씻음) |

| 겨울 | 데운 물을 대야에 담아 수건으로 닦는 방식 (물 절약 + 추위 회피) |

| 봄/가을 | 찬물로 손·발만 닦는 경우 많음 |

✅ 조선의 ‘씻는 문화’가 중요했던 이유

- 유교 문화: 정결함은 도덕의 기본 (제사 전날 목욕은 필수)

- 질병 예방: 감염병 예방을 위해 정결 유지 강조

- 사회적 예절: 손님을 맞이하기 전 씻고 향 뿌리는 것이 ‘체면’으로 여겨짐

❗ 현대와 다른 점

항목 조선시대 현대

| 씻는 빈도 | 정기적이지 않음 (1주일 ~ 1개월 1회도 흔함) | 거의 매일 |

| 물 공급 | 우물, 계곡, 대야에 덜어 씀 | 상수도 |

| 세정제 | 천연 재료 (잿물, 녹두, 쌀겨 등) | 비누, 샴푸 |

| 씻는 공간 | 야외, 대야, 우물가 | 욕실, 샤워실 |

🧽 결론

조선시대 사람들도 지금보다 느린 리듬이지만 나름대로의 철저한 위생 문화를 갖고 있었고,

유교적 예절과 계절, 지역 자원에 맞춘 씻는 법을 실천했어요.

빠르지 않아도 ‘정갈함’을 중시한 문화였던 셈이죠.

조선의 공중목욕탕

조선시대에도 공동으로 사용하는 목욕 공간, 즉 공중목욕탕(共同浴場)에 해당하는 개념이 존재했습니다.

지금처럼 대형 온수 샤워 시설이 있는 목욕탕은 아니었지만,

나라에서 운영하거나, 절이나 일부 양반이 후원한 ‘공공 목욕 공간’은 도시와 온천 지역을 중심으로 존재했어요.

✅ 조선시대의 공중목욕탕, 존재했을까?

✔️ ‘공중목욕탕’이라는 현대적 개념은 없지만,

✔️ ‘공중이 이용하는 공동 욕실’ 또는 ‘온천탕’은 분명히 존재했습니다.

대표적으로:

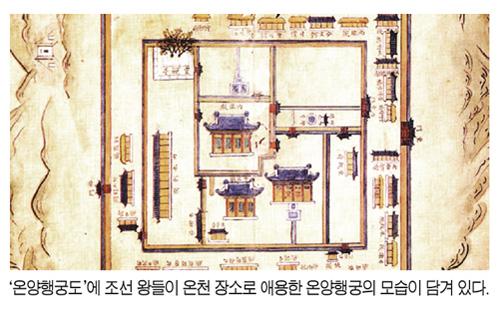

- 온양 온천(충남 아산) – 조선 왕실이 직접 이용한 왕실 전용 탕 + 백성도 이용 가능

- 수안 온천(평안남도) – 관청이 관리하는 지방 온천

- 절(사찰) 내부의 온탕 – 스님들뿐 아니라, 마을 사람들도 사용할 수 있는 공간

- 서울 도성 내 일부 관아 부속 시설 – 병자·빈민의 씻김, 혹은 정결례용으로 존재

🏛️ 대표적인 공공 목욕 공간

장소 특징 용도

| 온양 온천 | 조선 왕들이 즐겨 찾던 곳 (태종·세종·숙종 등) | 왕실 목욕 + 백성 개방 |

| 수안 온천 | 지방 관아에서 관리, 백성 이용 가능 | 질병 치료 및 휴식 목적 |

| 사찰 내 욕실 | 목욕재계(목욕하고 마음을 깨끗이 하는 의식)용 | 승려+민간 일부 이용 |

| 관아의 욕실 | 병자, 노약자, 빈민 대상 복지 성격 | 시혜적 기능 |

💡 실제 문헌 속 기록

- 《승정원일기》, 《조선왕조실록》 등에는

“왕이 온양온천에서 목욕하며 휴양했다”,

“백성들 또한 몸을 씻으며 병을 다스리다” 등의 기록 다수 등장

예: 세종 20년(1438) 기록 –

“온정에 입욕하시고, 곁 사람들에게도 함께 목욕을 허락하심”

🛁 구조와 사용 방식

항목 설명

| 시설 구조 | 큰 탕 하나 또는 뜨거운 물을 담는 목재 욕조 + 물을 데우는 부속실 |

| 물 데우기 | 장작불 또는 돌을 달군 후 물을 부어 온수화 |

| 이용 방식 | 여러 사람이 한 탕에 순서대로 몸 담그기 / 대야로 물 떠서 끼얹기 |

| 분리 여부 | 남녀가 따로 이용했거나, 시간대 분리해 사용 |

📌 어떤 사람들이 이용했을까?

신분 이용 가능 여부

| 왕/양반 | 개인 별당이나 온천을 즐겨 이용 |

| 중인/서민 | 관아나 사찰 중심 공동 목욕 이용 (자유롭진 않음) |

| 빈민/환자 | 시혜 목욕(관에서 관리), 질병 치료용 온천 활용 |

❗ 흥미로운 사실들

- "탕약"과 "목욕"은 동등하게 중요한 건강 관리 수단으로 여겨졌어요.

- 조선 후기에는 일부 부유층이 사설 온탕 시설을 설치한 기록도 있습니다.

- **관아의 ‘탕청소(湯廳所)’**는 환자 목욕용 별도 공간으로, 감염병 치료와 위생 관리 목적도 있었어요.

✍️ 결론

✔ 조선시대에도 공공성을 가진 목욕 공간은 존재했으며,

✔ 왕실 온천, 관아 욕실, 사찰 온탕 등 다양한 형태로 나타났고

✔ 질병 치료, 유교적 정결, 복지 목적으로도 활용되었어요.

'정보 > 기타 정보' 카테고리의 다른 글

| 치즈 만드는 과정 (0) | 2025.04.22 |

|---|---|

| 트럼프의 생애와 미국의 전망 (0) | 2025.02.10 |

| 일론 머스크의 생애 요약, 성공 요인 (1) | 2025.02.09 |

| 무협 세계관 정리 (1) | 2025.01.13 |

| 힘의 평형과 작용 반작용의 차이 (2) | 2024.11.27 |

댓글